2025.01.21

「最低賃金を1,500円に」はいつから? 中小企業はどうやって賃上げを実現する?

目次

石破茂新首相は所信表明演説で、最低賃金の引き上げについて言及しました。

これまでも最低賃金は年々引き上げられてきましたが、今回は「2020年代に全国平均で1500円まで上げる」という高い水準を石破首相は目指しています。

賃上げは人手不足のなか、人材確保のために欠かせない要素になりつつあります。

一方で企業の利益を減らしてしまうものとの捉え方もあります。

事業を続けながら賃上げを進めるにはどのような対策を取ればいいのか、どんな補助金や助成金などが利用できるかご紹介していきます。

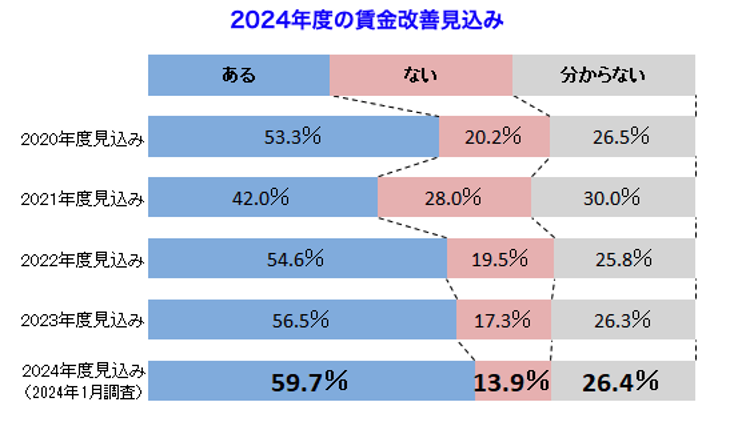

賃上げを検討する企業は年々増加

帝国データバンクが2024年、全国1万1,431社から回答を得た調査によると、賃金を改善する見込みだという企業は年々増加し、今年度は6割に達しています。

賃金改善見込みの企業の割合

(出所:帝国データバンク「2024年度の賃金動向に関する企業の意識調査」)

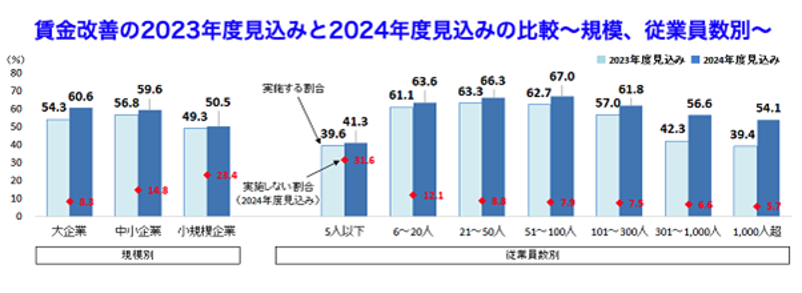

これを企業規模別に見ると、下のようになっています。

規模別に見た2023年度と2024年度の賃金改善見込み企業の割合

(出所:帝国データバンク「2024年度の賃金動向に関する企業の意識調査」)

企業規模を問わず、昨年度よりも賃金改善を見込んでいる企業の割合は、中小企業でもわずかながら増えていることがわかります。

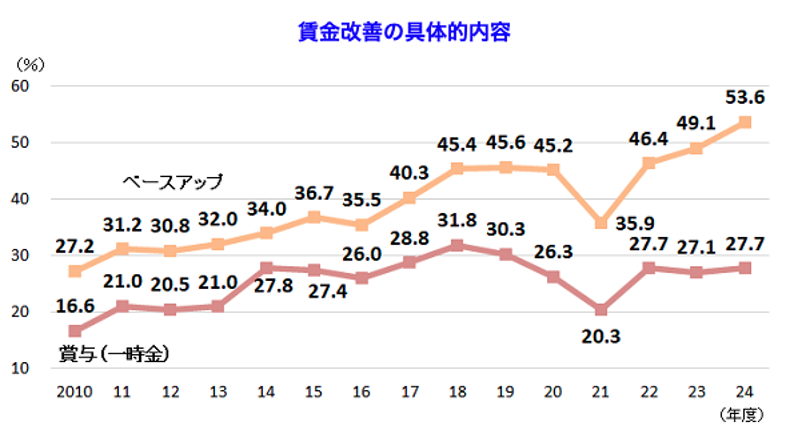

なお、賃金改善の具体的な内容は下のようになっています。

賃金改善の内容

(出所:帝国データバンク「2024年度の賃金動向に関する企業の意識調査」)

「ベースアップ」での対応が多く、53.6%と半数を上回っています。3年連続で調査開始以降の最高を更新しています。

帝国データバンク「2024年度の賃金動向に関する企業の意識調査」

「最低賃金1500円」は可能?

岸田前首相は昨年、最低賃金の全国平均を1,500円にする目標を2030年代半ばとしていました。この場合、毎年3.4%引き上げる必要がありました。

しかし石破新首相は達成目標を2020年代と、時期を大幅に短縮すると発言しています。

大和総研によれば、2020年代に最低賃金を全国平均1,500円にするためには、年間1.2%~5.7%の引き上げが必要という計算です。

日本経済新聞「最低賃金、全国平均1054円 上げ幅50円は過去最大」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA178480X10C24A7000000

大和総研「最低賃金の新たな目標は「1,500円」?」

https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20230816_023938.html

最低賃金引き上げへの対応

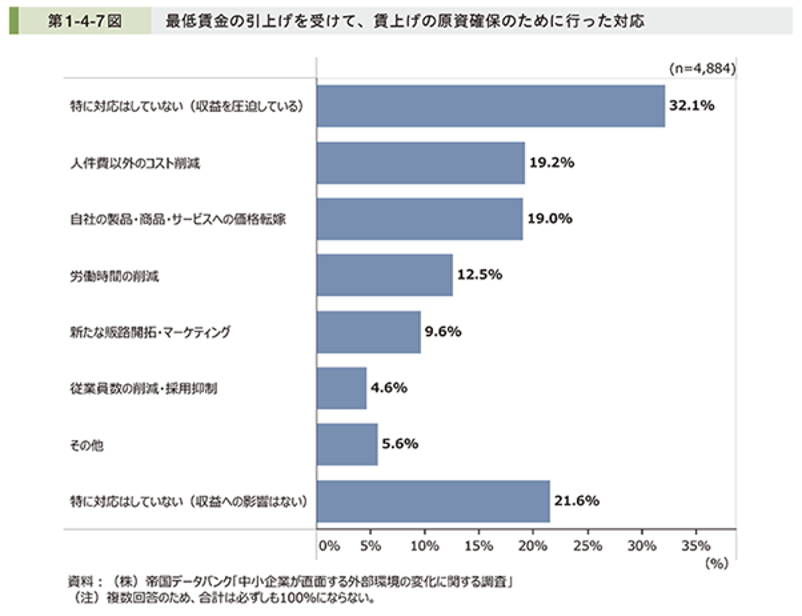

令和5年度の中小企業白書によれば、中小企業・小規模事業者は賃上げに対して下のような対策を取っています。

最低賃金引き上げへの中小・小規模事業者の対応

(出所:中小企業庁「令和5年度中小企業白書」)

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/b1_4_1.html

事業コストの増加分を価格に転嫁できていない、原材料価格の高騰などが背景にあるようです。

このような場合、行政による支援や助成金の利用もひとつの方法になり得ます。

NHK「春闘2024の焦点 中小企業の賃上げ 価格転嫁の難しさで水準低下も」

https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20240221c.html

厚生労働省の支援事業

ひとつには、厚生労働省などが実施している中小企業・小規模事業者への支援事業があります。

令和6年8月時点では、以下の各種支援・助成事業が実施されています。

厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」

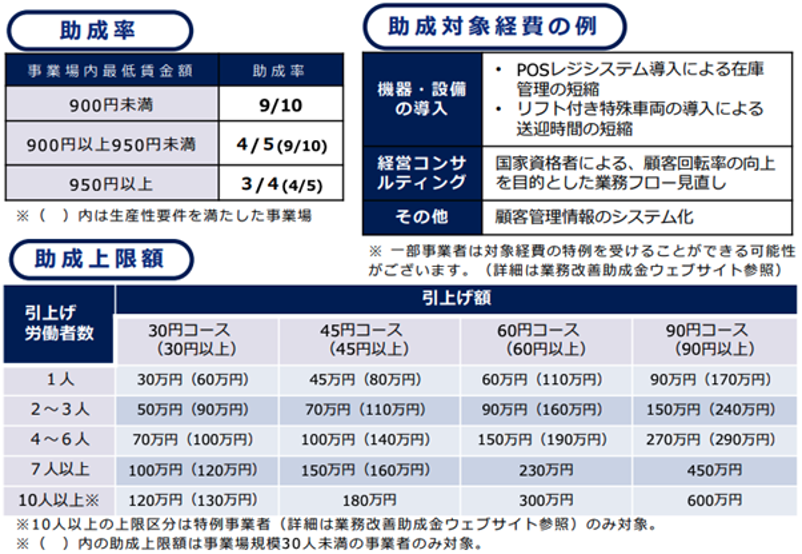

業務改善助成金

事業所内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上等に資する設備投資等を行った場合に、かかった費用の一部が助成される、というものです。

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業者に適応されます。

生産性の向上がメインの目的で、生産性を向上させて売上をアップさせ、人件費に充てるという考え方とみられます。

時間給を引き上げる対象人数によって、助成額が異なります。

助成額の事例

(出所:厚生労働省リーフレット「厚生労働省、中小企業庁では、最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています」)

https://www.mhlw.go.jp/content/001289722.pdf

例えば小売ではPOSレジシステムの導入もひとつです。大幅に生産性が上がり、従業員に利益を還元することができる手段です。

問い合わせ先は下のコールセンターです。

■業務改善助成金コールセンター

電話番号:0120-366-440

受付時間:平日8:30~17:15

厚生労働省「業務改善助成金」

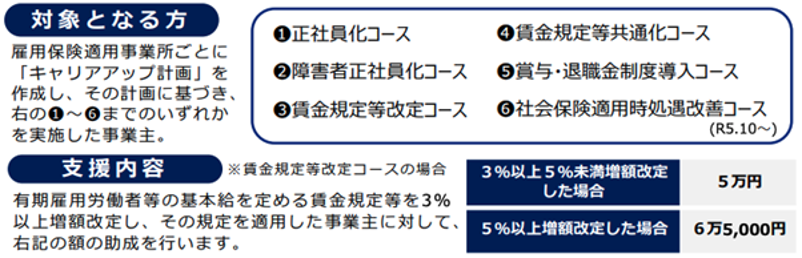

キャリアアップ助成金

以下のいずれかを実施した事業主に支払われる助成金です。

(出所:厚生労働省リーフレット「厚生労働省、中小企業庁では、最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています」)

https://www.mhlw.go.jp/content/001289722.pdf p3

従業員のキャリアアップで業務効率化をはかり、同一労働同一賃金に取り組む際や、いわゆる「年収の壁」を意識した働き方への対応に取り組む際にも活用できるものです。

こちらは、各都道府県の労働局が問い合わせ先です。

「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」厚生労働省・中小企業庁

https://www.mhlw.go.jp/content/001289720.pdf p1

賃上げ促進税制

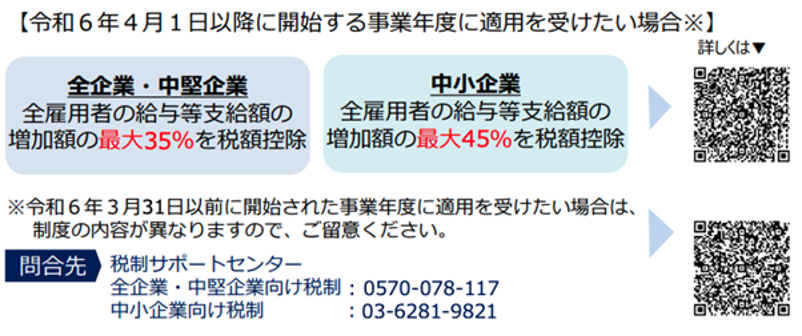

こちらは事業者が、一定率以上の賃上げを実施した場合、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できるという仕組みです。

控除率は下のようになっています。

(出所:厚生労働省リーフレット「厚生労働省、中小企業庁では、最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています」)

https://www.mhlw.go.jp/content/001289722.pdf p4

問い合わせ先は、上記の「税制サポートセンター」です。

特にパートタイマーへの還元をどうするか

特にパートタイム労働者は、最低賃金の引き上げを前に悩む人が多いようです。いわゆる「年収の壁」と呼ばれる問題があるからです。

パート、アルバイトで働く人の場合、

・年収103万円を超えると所得税がかかる

・年収106万円以上になることで、厚生年金・健康保険に加入するため保険料の負担が生じる

・年収130万円以上になることで、国民年金・国民健康保険に加入するため保険料の負担が増える

という制度になっているため、今後「より時給の高い勤務先に変える」と考えている人も一定の割合で存在します。

すると、そうした人たちは他に出ていく、あるいは勤務時間をより縮めるという方向に動く可能性が考えられます。

しかし、こうした制度的な「年収の壁」によって優秀な従業員を失うのは、この時代では、企業にとっては人手不足という痛手となることでしょう。

「2020年代に平均1,500円」という石破首相の言葉通りにならなかったとしても、最低賃金を上げる動きは今後も続くことでしょう。

その中で、「どんなことをしてくれる人をどのくらいの割合で、どう働いてもらうのか」といったバランスをより緻密に考えていく必要がありそうです。

また現在政府では、こうした「年収の壁」を見直す動きもありますので、こちらについてもチェックしていきたいところです。

NHK「103万の壁って?106万、130万も…違いは?年収の壁を詳しく」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241108/k10014632501000.html

マイナビニュース「年収の壁のリアルを調査! 「年収の壁」による困りごと、第1位は?」

https://news.mynavi.jp/article/20240205-2875230/

<清水 沙矢香>

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。

取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。